O que os atingidos de Mariana cultivaram em mim

- Flávio Ribeiro (*)

- 05/11/2020

Os textos publicados na seção “Colunistas” não refletem as posições da Agência Primaz de Comunicação, exceto quando indicados como “editoriais”

Escrevo pela primeira vez neste veículo a partir de um convite que recebi para falar sobre minha experiência e o contato que absorvi diante da tragédia ocorrida em Bento Rodrigues, no dia 5 de novembro de 2015, e que se alastrou por outras regiões ao longo de Minas Gerais e Espírito Santo. Como é notável, passaram-se cinco anos desde o rompimento causado pelas empresas Samarco, Vale e BHP Billiton. De lá pra cá, pouquíssimas coisas mudaram em termos de reparação dos danos materiais e morais que foram cometidos contra a vida das pessoas que viviam nas áreas atingidas, especialmente as famílias de Mariana. Até então, um claro exemplo de injustiça, mas nada surpreendente, visto que tratamos aqui de nomes que estão representados por uma Fundação como a Renova, que em plena pandemia do coronavírus tentou, sem êxito, interromper o auxílio pago de forma emergencial para as vítimas. Direito garantido pelo Ministério Público, assim como em todas as ocasiões em que um sentido mínimo de justiça foi aplicado ao caso.

Me caberia ocupar este espaço para tratar dessas não resoluções? Dessas incompetências? Talvez. Mas decidi falar de pessoas e de momentos que me trouxeram, em meio a tantas quebras, um modo de ultrapassar desertos e ser quem eu sou hoje.

Entre 2015 e 2018 tive a oportunidade de trabalhar direta e indiretamente na cobertura do rompimento da barragem de Fundão. No meio do caminho, tratei sobre isso nas disciplinas de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no jornal Ponto Final, no portal VERTICES e por fim no jornal A Sirene, sendo este último um divisor de águas em minha vida profissional e cotidiana. Um divisor porque foi nele que conheci pessoas tão importantes, essenciais e representantes do que é ser um coletivo. Foi nesse momento em que percebi, por muitas vezes, que o meu trabalho ali não era somente fazer com que os protagonistas da história fossem verdadeiramente ouvidos, mas sim entendidos. Um entendimento que eu, mesmo rotineiramente por perto, custei a exercer.

Durante esse processo, ficou claro que empresas, instituições, órgãos e outros espaços de decisão não estão preparados para lidar com a história de vida, o ser e o estar das vítimas. E esse despreparo ocorre não só por conta da unicidade de cada um daqueles que estão ali, mas porque o sistema automatizado e muitas vezes burocrático não abre margens para que esse entendimento ocorra. E aí surge a necessidade do trabalho minucioso de órgãos e profissionais ligados aos Direitos Humanos, peças fundamentais no caso de Mariana e tantos outros.

Implantado esse processo, abrem-se outras portas, que passam a influenciar na vida daqueles que também estão ao redor do acontecimento, como ocorreu comigo.

Entender que havia ali a história de pessoas que foi transformada em uma espécie de livro público, sob o escrutínio de tanta gente, me fez ser cauteloso, perguntar antes de entrar e me comprometer ao sair. Com isso, algumas confianças acabam por se estabelecer e os laços profissionais se confundem, se é que essa é a palavra certa. Se confundem, pois, é impossível seguir uma técnica pura de jornalismo em um cenário de troca de sentimento e dedicação. É preciso, e foi preciso se desnudar. E não me arrependo.

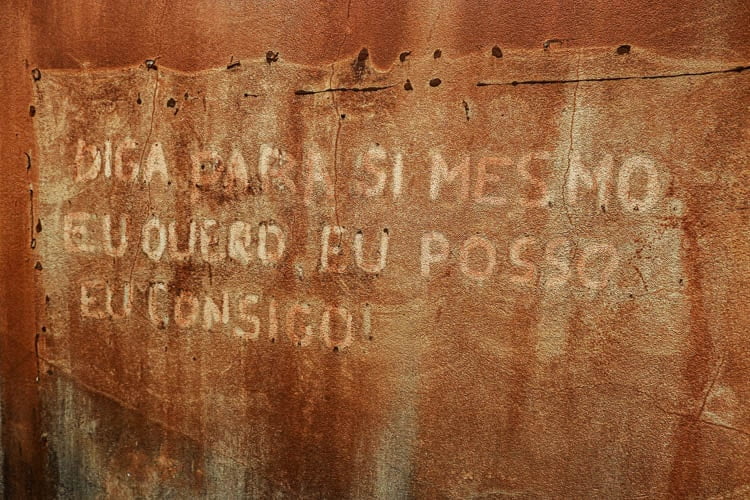

Durante uma pauta para A Sirene, jornal dos atingidos, após eu agradecer o aceite para a gravação de uma entrevista, ouvi de um morador atingido: “A gente tá junto. Vocês são a nossa voz lá”. Foi a frase que mais reverberou nos meus dias. Dias esses que não foram iguais anteriormente, pois passei a entender o meu lugar naquele desafio e entender também o meu objetivo diante daquele espaço de aprendizado. Por muitas vezes chorei lembrando dessa frase, e jamais me preocupei em transparecer como uma fraqueza em termos profissionais [jornalista não é robô, inclusive]. Pois foi exatamente esse momento que me tornou mais vivo, mais humano e mais capaz de esclarecer pra mim mesmo como os desafios se desembaraçam.

Meu tempo em Mariana terminou, por motivos distintos e acontecimentos não previstos. Minhas relações com os atingidos se tornaram mais virtuais e menos próximas, minha área de atuação agora possui menos sentimentos, mas há um legado muito específico que criou em mim um modo de ser bem distinto daquele existente em 2015-2018. Muitos podem acreditar que somos, em geral, resultado daquilo que cultivamos. E sim, é verdade. Mas por tudo o que pude viver, acredito que hoje sou muito do que os atingidos cultivaram em mim.

(*) Flávio Ribeiro tem 25 anos, é jornalista formado pela Universidade Federal de Ouro Preto e natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Viveu em Mariana durante cinco anos e hoje mora em São Paulo, onde trabalha na área política.

Veja Mais